你的这部电影让我们心碎,但又疗愈了我们,在影片最后给我们一种希望。

是的,我想引用一位著名弗兰德诗人的话(很遗憾这并不是我的话),他说,一首好诗应该源自非常私人的情感,但又能抛掉「我」的存在,把个人的哀痛转化为普遍的悲伤。如果一首诗的最后一行不再是关于诗人自己,而是关于我们所有人,那么这就是一首好诗。这或许也是希腊人用「净化作用」(catharsis)这个词表达的意思。在我创作剧本的时候,我坚持从私人情感出发——因为我要花四年的时间在这部电影上,我需要保证它来自我的内心深处;但与此同时,很早开始我就思考,如何让这部电影连接我们所有人,至少是我们中的大多数人。所以我开始寻找这样的主题,比如友情。我们每个人都有过因为生活变故而改变的友情。

但在影片最后,鲜花再度开放,你给了我们疗愈和希望。你觉得这一点有多重要?

其实我人生中遇到的第一位艺术家是我的母亲,因为她是中学老师,但她在业余时间喜欢画画。我小时候经常坐在她旁边,看她用颜色和光影创造美丽的图画。而且她也是第一个给我摄像机的人,所以她从我很小的时候就教会我,内心中的所有情感,都可以用创造力和发现美的方式展现出来。当我创作电影时,我不仅描绘鲜花,也描绘阴影,但大多数时候我是充满希望的,希望去寻找美的存在,尽管我们中的许多人都失去了这份美。我也想讨论在失去后如何重新开始。

这部电影包含了非常复杂的情感世界,但你能用独特的电影语言去展现这些情感。我特别想知道,你是如何选择花田作为电影的背景的。

在创作这部电影时,我脑海中的第一幅图画就是两个男孩在花田里奔跑,因为这是我非常重要的童年回忆。我在弗兰德乡下的花丛中长大,我和兄弟朋友们在花丛中奔跑过,所以当我想要拍摄一部关于童年和友情的电影时,这幅画面就自然而然地浮现出来。但当我仔细剖析这幅画面时,我想这不仅是极好的开场,也是关于从童年过渡到青春期这个阶段的象征,它代表了一种天真的、无忧无虑的状态。当我再度分析这幅画面时,我想花同样也是脆弱的象征。当我和共同作者 Angelo Tijssens 讨论编剧时,一开始我们就决定,这部电影应该包含两个部分,第一部分关于脆弱(fragility),第二部分关于残酷(brutality),这份残酷会逐渐侵蚀前面的温柔和脆弱。当花朵被残暴的机器收割,色彩消失,色调改变时,我们只用大自然和电影的布景就展现了这一转变。

在影片中,我们看到里奥在冰上滑行、摔倒、爬起来,他穿着冰球服,戴着头盔。请谈一谈电影对冰球的运用。

在冰上拍摄真是太难了!其实我们最先想到的画面是冰球服,因为在影片的第一部分,冰球服就像里奥的藏身之处。球服和头盔像是巨大的铠甲,所有人都穿着同样的服装,我们几乎无法分辨主人公,他们像一群黑鸟一样从你眼前滑过,所有人都是一样的动作。这实际上也象征着里奥想要的东西,也是许多人在年轻时(或者不只年轻时)想要的东西,那就是归属于集体。有时集体的力量对我们的作用太大,为了融入它,我们需要背叛自己的一部分。这也是我第一部电影《女孩》讨论过的主题。同样,冰球这项运动也是粗暴、激烈、富于对抗性的,从电影的角度也非常有趣,因为有冰上的运动、摔倒、危险、暴力等等。但是,到了影片的第二部分,冰球服拥有了全新的意义,因为当我们悲痛、当我们失去时,我们也会穿上这样的铠甲,不让任何东西进入,也不让任何东西透出。这同样也是标题 Close 的含义之一:在第一部分,它象征着两个男孩之间关乎身体的、亲密的友情,我们在荧幕上很少见到这样的友情;在第二部分,它改变了含义,象征着把自己封闭起来,不再让世界进入的状态。

让我留下深刻印象的是,在影片的后半段有一幕,两家人一起吃饭的时候,母亲和里奥都无法表露情感,反而是父亲最先崩溃。能告诉我们你是怎么考虑的吗?

在制作影片的时候,我们总是有一些最开始的愿望,随着编写剧本、进行拍摄,又会产生一些新的愿望。我最开始的愿望,就是写一部关于两个男孩和两个女性的电影。我知道这部电影是关于男子气概,但我在其中,我还想描写一些女性,她们比我们通常所见更少表露自己的感情。比如,在这部电影中,套上情感盔甲的是母亲,她不想让其他人察觉到她的想法。我与饰演母亲的 Émilie Dequenne 进行了深入的交流。她在 17 岁时就在《罗塞塔》中首秀,是一位杰出的演员,有点像比利时的凯特·温丝莱特。她把这种套上情感盔甲、埋藏内心感情的感觉演绎得很好。另外,在这部讨论男子气概的电影中,我们也想描写一些不太能见到的男性形象,比如能够公开表达情感、至少比母亲更容易表达情感的父亲,比如能够安慰、保护弟弟的哥哥(在这种电影里,通常哥哥都是冲突的来源)。总之,在这些配角中,我们想要寻找一些生活中存在,但不常在荧幕上出现的行为。比如,我作为哥哥,自认为非常保护我的弟弟,但这种兄弟之间的亲切就很少在电影中出现。大家在看电影时,一定会认为是妈妈显露情绪,爸爸隐忍,而我们在苏菲这个角色上就是想要这种把一切情感埋藏在心中,不表露出来的感觉。

在影片前半部分,你向我们展现了里奥和雷米这种身体上的、亲密的关系,包括吹双簧管、一起睡觉等等,而观众很可能对此有所看法,而不是仅仅欣赏其中的纯真和美好。请告诉我们你是如何撰写和执导这些场景的。

这很有意思,因为每隔几天,我就能在网上看到关于友谊和男子气概带来的危机的文章。我觉得,我们(包括我在内)都被社会规训,看到这种男孩之间亲密的连结,就立刻认为一定和他们的性取向有关。不过,启发我制作这部电影非常重要的一点,是我读到了一位美国心理学家的研究。她叫 Niobe Way,她追踪了 150 个男孩从 13 岁到 18 岁之间的生活。在 13 岁时,她让他们谈论自己的男性好友。如果你去读他们的描述,你会觉得真的很像爱情故事。他们用最细腻、最敏感的语言去谈论彼此,他们还会用「爱」这个字。但在 17、18 岁时,再去问他们同样的问题,他们就不敢再说同样的话了,好像在这段时间内,他们明白了这些话对他们没有好处,明白了在这个世界上我们重视的是独立、竞争性、情感上的保留,这些不一定只与男子气概相关,但一定是有相关性的。而我们很早就从他们身上剥夺的,是人与人之间的连结。我觉得我们之所以有这些男子气概的危机,正是因为缺失这份连结。这两位男孩是不是同性恋,我其实不知道,我其实也不在意,因为他们可能是,也可能不是。这份研究告诉我,在这 150 个男孩中,肯定有一些喜欢同性,但绝对不是所有人;但对所有人来说,这份丧失连结的经历都是相同的。

我自己也有这份经历,这也许就是我之前说过的,启发这部电影的「个人的痛苦」。我推开了朋友,我推开了男孩,我断绝了根本不想断绝的友谊,因为我惧怕亲密关系。我相信这是一种非常深刻的酷儿体验(queer experience),也是这部电影连接其他酷儿观众的原因;但是我意识到,不论是否属于酷儿群体,很多人都曾经在生命中的某个阶段,因为惧怕亲密关系而断绝与他人的友谊和连结。

讲一讲里奥和雷米到操场的那个镜头,当他们走进操场,镜头拉远,操场的环境似乎淹没了他们。这绝对是今年荧幕上最令人痛苦的镜头之一。

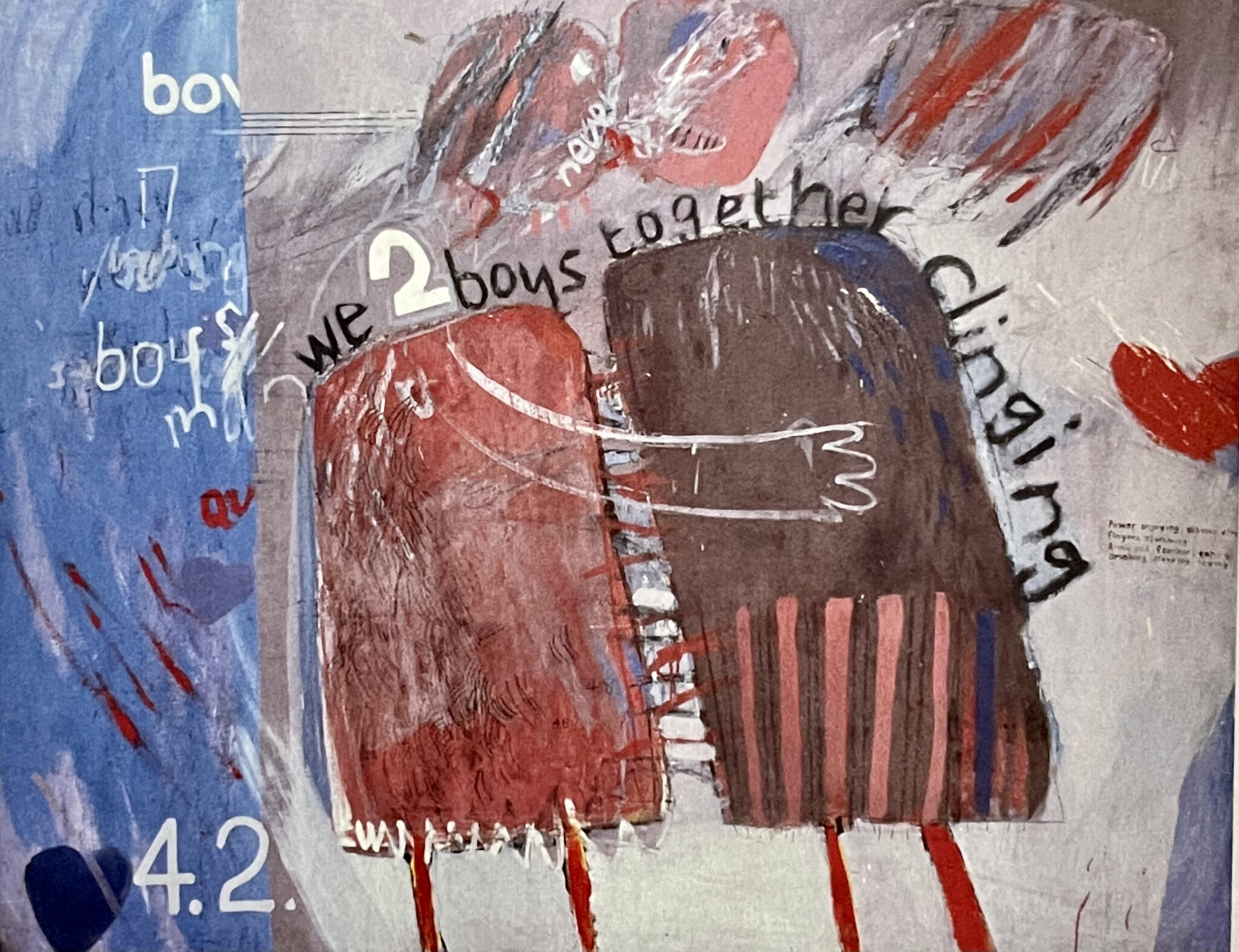

实际上,前 15 分钟在整部电影中自成一体,因为在这 15 分钟,观众从头到尾都和这两个男孩在一起,就像沃特·惠特曼(Walt Whitman)的 We Two Boys Together Clinging 这首诗一样。他们总是陪伴彼此,在堡垒里游戏、在花丛中奔跑、共枕而眠。而在操场那一幕,我们第一次看到他们离开彼此组成的气泡,面对这个微型社会,其中人们被划分成群体,每个群体都有自己的准则、期望和规范,互不相扰。这也是镜头第一次离开他们,从对话镜头拉远,把他们置于这个丛林中。在听觉上也是如此,他们的对话被淹没了,我们被其他人干扰,不再能分辨他们的声音。因此,我们立刻有一种感觉,一切将会破裂。因此这是一个非常重要的镜头。从技术上来讲,摄影机需要吊在很高的吊车上,我们需要调度所有这些孩子的动作——如果你和 200 个孩子一起工作的话,他们很有活力,但六个镜头之后,他们脸上都写着,「让我回家!」

你刚才提到了「破裂」,这正是影片中段发生的事,我们知道了雷米的选择。但在后半部分,雷米不在场的时候,我们仍然能够强烈地感受到他的存在。请和我们讲讲写作和执导时的挑战。

作为剧本创作者,我们总有一些害怕的东西,会反复思考自己的编剧是否有效。我们知道这部电影从中间割开分成两半,如同堕入黑暗又重新开始,那么对于一个我们如此关心的角色,我们怎么在后半部分给他一种精神上的存在感?我觉得第一个办法是声音。实际上在剧本中,雷米演奏的是钢琴,但我们找到 Gustav 时,发现他不弹钢琴,而是吹双簧管,所以我们决定使用这个乐器。这非常有趣,因为双簧管是用嘴演奏的,通过气息和风发出声音,所以其实所有的声音都和雷米这个角色有关。在后半部分,我们想要感受到雷米的存在时,比如里奥在另一个男孩家过夜时,都会有这种风的气息,让你在潜意识里想起雷米。我们在配乐中也做了这样的处理,我和作曲家 Valentin Hadjadj 合作很久,我和他讲,双簧管必须在影片的第二部分再次出现,让我们回想起这个角色。另外,你会看到一些熟悉的布景,比如雷米鲜红的房间,一开始这是他们的世界,是他们的宇宙,充满了和谐。但在第二部分,这个红色的含义发生了变化。通过使用声音、布景等各种元素,通过和第一部分相似、但我们的角色却不再出现的场景(例如音乐会),我们能强烈的感受到这个角色的流连。当然,还有再度播种、再度开放的花朵,也是和两个角色都非常相关的。

你没有展示雷米如何自尽,也没有告诉我们为什么。你能讲讲为什么这样做吗?

首先,关于「为什么」,我觉得这是一个非常复杂的问题,没有(或者不总是有)确凿的答案。很多时候我们作为人类,想去理解发生的一切,但是有时这样的问题就是没有解释的,我觉得对于自杀这样的话题,很多都是这样的情况。我读过一本很棒的书,书名叫 Where Reasons End,作者是 Yiyun Li,她的儿子在 16 岁时自杀。在书里,作者描写了她与儿子想象中的对话,她创造这段对话,正是为了尝试去理解儿子。我觉得这是非常残酷的,但有时事情就是这样,没有人能给我们确切的答案。尝试给出一个答案,在我看来会太简单、太单薄了。至于「如何」,我之前说过,我想要描绘鲜花和阴影。我觉得在这个时常残酷的世界里,讨论暴力仍然是重要的,但我不想用镜头展示暴力。同时我认为,通过使用观众的想象力,我是在给予观众信任,而我的确信任他们,因为我知道他们正生活在一个充满暴力的世界里,我不需要再向他们展示。我觉得观众的想象力许多时候比直接展示给他们的画面更有力量。

Eden 饰演的里奥经常陷入内心的冲突,而 Gustav 饰演的雷米则有一种神秘的特质,他们的表演都非常精彩。请讲讲你是如何选角的。

Eden 的故事非常特别,因为我是在火车上遇到他的,我在从安特卫普到根特的火车上,听着里赫特(Max Richter)的音乐。当你听里赫特的时候,会觉得什么事都有一种电影感。我朝旁边看去,这个年轻的男孩就坐在我旁边,和他的朋友们聊天。他非常有表现力,他的眼睛闪闪发光。我想这是一个很棒的年轻人,在他眼中已经藏着一个世界。有时你看到一个人的时候就会有这种感觉,觉得他已经活过了好几辈子,我对他就有这种感觉。我想,如果我不去和他说话,我会后悔的。但我又想,我是个 30 岁的男人,我该怎么在火车上去跟一个 12 岁的男孩搭话呢?我摘下耳机,到他和他朋友们面前,跟他们说,「哈喽,我是 Lukas Dhont,我是导演」。他的朋友们立刻 Google 我的名字和照片,看能不能和我的脸对上。不得不说他们是很好的朋友。他确实想要试镜,他妈妈也阅读了剧本,于是他和其他男孩一样,参与我们的试镜。

在这当中,Gustav 是我在戏剧学校发现的,因为有一阵子,我去遍所有学校,去寻找小学毕业年级、中学一年级的男孩中,有没有能够扮演这份角色的。这是一个从童年向青春期过渡的关键时期,也是转瞬即逝的一段时间。Gustav 吸引了我。我们在试镜的时候,组织了一整天的活动。在试镜年轻演员时,我不喜欢每个人只面试 20 分钟的方式,因为他们缺乏经验,他们会不适应。如果他们有一天的时间做各种练习,他们会在这个过程中成长,你会亲眼看到他们打开自我,敢于去表达那些我们期望看到的东西。在试镜的 20 多个人中,Eden 和 Gustav 就像磁铁一样。有时你和其他人就会有这种化学反应,你们还没有聊过天,你们也不知道为什么,但你们就是相互吸引。他们就是这样,这非常美好,因为我们见了这么多有才华的年轻人,但在他们身上,立刻产生了对等的合作。他们想自己表现好,也想让对方表现好。

你有剧本,但当开始拍摄的时候,你拿走剧本,让他们即兴发挥。请你讲讲背后的逻辑。

很早我就告诉他们,真实性对我来讲很重要。我们排练了很长一段时间,但我们没有排练任何具体的场景——一个都没有。我们就只是一起做烙饼、吃塔可饼、在海边散步,有时我会顺带着说「某某角色做某件事是出于什么原因」,他们会去思考。这很棒,因为突然之间,他们就有了知道这部电影在讲什么的信心。我很看重这一点。他们在最后一轮试镜的时候就读过剧本,因为我不仅想选择他们,我也想让他们选择我。对我来说,他们懂这部电影的主题,并且有去讲述它的意愿,这是非常重要的。比如说,我们知道在影片开头有一幕,雷米想得太多不能入睡,里奥给他讲了一个故事。我们在剧本里写了一个男孩掉入黑洞的故事,这个故事充满隐喻,我们花了大概两个星期的时间去修改润色,Eden 需要记住这个故事。他找到我说,「我的建议是,绝对不要让里奥这样讲话。」我说,「好,太棒了,你 13 岁,我不是,那你会讲什么?」他说,「我会讲一个小鸭和蜥蜴的故事。」我说,「好,那你讲吧!」实际上,当我听他讲小鸭和蜥蜴的故事时,我知道了两件事:他有信心把自己的特质和能量代入角色;另外,他完全理解了这部电影讲的是什么,因为那个故事说明了太多。我和小演员们也讨论过,如果我只是让他们去研习剧本,他们会更紧张,不断地想接下来是什么台词。我们在做烙饼的很长一段时间里做的事情,就是为他们建立自信,让他们明白,他们有权力成为共同作者,这是我们所希望的,这是我们邀请他们做的,他们很喜欢这一点远远胜过排练台词。说到信心,他们是一个接一个地和电影的工作人员见面的,所以不会一下子有 30 多个人围绕在他们身边。所以我觉得,我执导年轻演员,或者和年轻人工作的过程,是从拍摄前很久就开始了。

夏天、鲜花和阳光在这部电影里如此重要,但在 2021 年的比利时却有一场大洪水。这场洪水如何影响你的拍摄?

是的,我们的拍摄真的十分紧张。在剧本里,光线尤其是自然光是很重要的,因为我不想对孩子们使用太多人造光。而且这些孩子们正处于最合适的年龄,如果等两个月再拍摄,他们突然就会穿大两号的 T 恤,他们的声音也会变了。正当我们准备拍摄的时候,实际上是我们开机前三天,半个比利时都被洪水淹没了。幸好我的第一位助理是我最好的朋友,她需要完全改变我们的拍摄计划,我觉得这段经历一定让她折寿了好几年。我们需要在前两周把室内场景拍完,并且祈祷两周之后太阳能出来,好让我们去拍外景。例如,一开始在花丛奔跑的场景其实是在很晚的时候,快到秋天才拍摄的,幸好花还在开,因为之前实在是不可能拍摄任何外景。不过,我读到过《以你的名字呼唤我》的摄影师的采访,他说在整个拍摄过程中,意大利都是雨天。我想,什么?那应该是我印象中最阳光明媚的电影了。于是我想,好吧,我们就来对付这样的情况吧。我们有很棒的团队,以及很棒的摄影师 Frank van den Eeden,他知道该怎么做。

留下评论

注意 评论系统在中国大陆加载不稳定。